江戸時代の後期に入った15年ほどの間、極端に大きな髷が流行しました。 ちょうど浮世絵師 喜多川歌麿が活躍した時代です。 寛政5・6年頃から始まった、この大髷ブーム。 当時の浮世絵を見ると、遊女はもちろん一般の女性たちの間でも、風船のように大きな髷が流行していたことがわかります。 少々奇妙と思えるほどの大髷の流行を、浮世絵で年代順に見てみましょう。

喜多川歌麿「江戸の花 娘浄瑠璃」

寛政3-5年 (1791-93)

◆ 江戸で突然始まった《大きい髷》の大流行

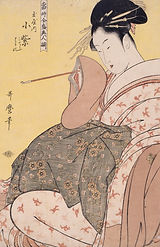

下の浮世絵 A〜Eは、寛政3〜4年(1791〜92)頃に出版された、喜多川歌麿の「婦人相学十躰」(途中から『婦女人相十品』に改名)という揃い物の一部です。このシリーズは一般女性を描いた美人画大首絵で、ほとんどの作品は普通サイズの髷(まげ)が描かれています。ところが Eの「ポッピンを吹く娘」だけは、なぜか他の作品と違って大きめの髷です。これはどういうことでしょうか。

「ポッピンを吹く娘」は寛政4〜5年頃の作と言われています。ここには載せていませんが、同シリーズの最終作品とされている「日傘をさす女」と、「ポッピンを吹く娘」の2点のみ、色数を抑えた他の作品より華やかな着物です。これは寛政の改革が終わり規制が緩くなった寛政5年に制作されたためと考えられます。(*発行年、発行順については諸説あります)

Eの「ポッピンを吹く娘」と同じ寛政5年に描かれたのが、Fの「当時三美⼈」(歌麿作)です。吉原の芸者・富本豊雛(とみもととよひな)、水茶屋「難波屋」の看板娘・難波屋おきた、水茶屋「高島屋」の看板娘・高島屋おひさ。会いに行けるアイドルとして大人気だった三人です。

彼女たちの髪型は「潰し島田」。Dの『団扇を持つ娘』と同じ髪型なのですが、わずか1年違うだけで大きさが全く違っています。

私が知る限りでは、寛政4年以前に大きい髷を描いた浮世絵などは見当たりませんでした。これらの事から推測すると、髷の大型化が始まったのは寛政5年頃からと考えられます。

*髪型はA「島田崩し」、B「勝山」、C「ばい髷」、D「潰し島田」、E「高島田」、F三人とも「潰し島田」。

「潰し島田」「高島田」は未婚の娘、それ以外は既婚者の髪型です。

喜多川歌麿

「婦人相学十躰・手紙を読む女」

A

喜多川歌麿

「婦人相学十躰・団扇を持つ娘」

D

喜多川歌麿

「婦人相学十躰・面白キ相」

B

喜多川歌麿

「婦人相学十躰・ポッピンを吹く娘」

E

喜多川歌麿

「婦人相学十躰・浮気之相」

C

喜多川歌麿

「当時三美⼈」 富本豊ひな 難波屋きた 高島ひさ

F

寛政5-7年 (1793-95)

◆ 若い娘も長屋のおかみさんも、たった1年でみんな大髷に!

同時期の他の浮世絵も見てみましょう。

こちらは寛政5〜6年頃に出版された、歌麿作の美人大首絵シリーズ「歌撰戀之部」の一部です。恋をテーマに様々な年齢・境遇の女性たちが描かれています。ここではかなり大きな髷になっていますね。前出の「婦人相学十躰」が寛政4〜5年ですから、あっという間に流行が広まった様子が見て取れます。しかも1年前より大きさもアップ!あくまで絵ですから誇張�はあると思いますが、それにしても急激な大型化です。

*髪型はA・Bは「勝山髷」、Cは「島田崩し」、Dは「潰し島田」です。A・Bはお歯黒をしているので既婚者、Cは眉

を剃っているので子供がいる女性。Dは島田髷なので未婚女性です。

A

喜多川歌麿

「歌撰戀之部・深く忍恋」

B

喜多川歌麿

「歌撰戀之部・夜毎ニ逢恋」

C

喜多川歌麿

「歌撰戀之部・夜毎ニ逢恋」

D

喜多川歌麿

「歌撰恋之部・あらはるる恋」

こちらの浮世絵は同時期の吉原の遊女です。E〜Gは、歌麿の「當時全盛美人揃」から。遊女や禿の名前から寛政6年(1794)に制作されたと考えられています。Gも歌麿作で、花紫という遊女。大きなばい髷を結っています。 当時、吉原の遊女は江戸の流行の発信源でありましたから、大きい髷の流行もやはり吉原から始まったと思われます。

E

喜多川歌麿

「當時全盛美人揃 ・玉屋内小紫」

F

喜��多川歌麿

「當當時全盛美人揃・瀧川」

G

喜多川歌麿

「當時全盛美人揃・越前屋内唐土」

H

喜多川歌麿

「青樓七小町・玉屋内 花紫」

寛政7-13年 (1795-1801)

◆栄之、栄昌、豊国 江戸の人気絵師たちが描いた美人たち

歌麿以外の浮世絵も見ていきましょう。

Aは、当時喜多川歌麿と人気を二分したと言われる鳥文斎栄之の作品です。髷は「潰し島田」。

B・Cは栄之の弟子の鳥高斎栄昌。 髷は「潰し島田」と「横兵庫」。*横兵庫は立兵庫、伊達兵庫とも呼ばれます。

D・Eは歌川豊国。筍掘りと洗濯という日常の風景が描かれていて面白いですね。 主婦は勝山髷、未婚

の娘は島田髷というのが一般的でした。この後、勝山髷は丸髷と呼ばれるようになっていきます。

鳥文斎栄之

「畧六花撰 喜撰法師」

寛政8-10年(1796-98)頃

A

鳥高斎栄昌

「郭中美人鼓 大文字屋内本津枝」寛政9年(1797)頃

B

歌川豊国

「両画十二候・五月」

寛政13年(1801)

D

鳥高斎栄昌

「郭中美人競 扇屋内花扇」

寛政7-9年(1795-97)頃

C

歌川豊国「井戸端の洗濯と洗い張り」

寛政7年(1795)

E

享和1-4年 (1801-1804)

◆流行り始めて約10年、大髷ブームは最高潮に!

寛政が終わり、時代は享和になりますが、大髷ブームはまだ終わりません。

「教訓親の目鑑」は、享和2年(1802)に出版された歌麿の10枚揃もの。色々なタイプの女性と教訓が描かれています。酔っ払って着物も髪も乱れていたり、寝転んで本を読む、女性の背中を按摩が揉んでいるなど、普通の浮世絵では見られない場面が面白いですね。

それにしても、ちょっと大きすぎるのでは?と思えるくらいの髷のサイズ感です。浮世絵ならではの誇張でしょうが、それほど大きな髷が流行っていたという事なのでしょう。寛政5年頃に始まった大きい髷の流行は、約10年を経た享和年間がピークだったようです。

喜多川歌麿

「教訓親の目鑑・酩酊」

喜多川歌麿

「教訓親の目鑑・俗ニ云ぐうたら兵衛」

喜多川歌麿

「教訓親の目鑑・本性者」

喜多川歌麿

「教訓親の目鑑・理口者」

喜多川歌麿

「教訓親の目鑑 正直者」

喜多川歌麿

「教訓親の目鑑 憎振」

文化前期

(1804-1811)

◆化政文化の始まりとともに、髪型にも新しい流行が…

A・B・Cは絵師が紙や絹に直接描いた肉筆画です。木版の浮世絵に比べると、髪や表情などが細かく描き込まれていて、当時の髪型を知るのに大変参考になります。

Aの「更衣美人図 」は歌麿晩年の肉筆画の傑作です。 歌麿は1804年(文化元年)、幕府に捕縛され、入牢3日・手鎖50日の刑を受けた後、2年後の1806年(文化3年)に亡くなっています。この作品の女性は文化年間に江戸で流行した笹色紅という暗緑赤色の口紅をつけていることから、文化1〜3年の作と思われます。

Bの鳥文斎栄之「立美人図」も文化1年の作品です。

Cは葛飾北斎。制作年は文化年間初期ですから文化1〜5年(1804~1808)くらいの間でしょうか。 髷が小型化したように見えます。

D・Eは菊川英山。文化前期と文化8年(1811)、どちらもすっかり小さくなっています。

A

喜多川歌麿

「更衣美人図」文化年間初期

B

鳥文斎栄之

「立美人図」文化1年(1804)

C

葛飾北斎

「二美人図」文化年間初期

D

菊川英山

「風流名所雪月花」文化前期

E

菊川英山

「風流五色糸 」文化8年(1811)

文化後期

(1812-1818)

◆「灯籠鬢」から「落としばら」へ 鬢とともに髷も小型化

文化年間の中期に入ると、一世を風靡した「灯籠鬢(とうろうびん)」がだんだん廃れていき、鬢張りを使わない小さな鬢「おとしばら・おとしばらげ(落し散毛)」が新たな流行となります。「おとしばら」は現代の私たちが日本髪として思い浮かべる鬢とほぼ同じ形です。鬢が縮小すると、それまでの髷ではバランスが悪くなり、大きな髷は次第に姿を消していきました。

結局、この大髷の流行は寛政5〜6年から文化半ばまで、約15〜6年続きました。 江戸時代の女性の身長は143〜150cm 程だったと言われています。この身長に幅の広い灯籠鬢・大きい髷では、かなりの頭でっかち。とてもバランスが良いとは言えません。 それなのに、なぜこのような流行が続いたのでしょうか。

大髷ブームが始まった寛政5年といえば、「寛政の改革」の老中松平定信が失脚した年です。5〜6年頃は厳しい統制が弱まり、町人文化に再び活気が戻りつつある時期でした。

これは私の想像ですが、「寛政の改革」で押さえつけられていた反動が、大きく派手な髷という形になったのではないでしょうか。厳しすぎる倹約令や風俗統制で、娯楽は規制され、地味な着物を強制され、人々の不満は募る一方でした。大髷ブームは、そんな不自由から解放された女性たちの「華やかさを自由に楽しみたい」という気持ちが生み出した流行だったように思います。

その後、時代は文化・文政へと進み、江戸を中心とした町人文化「化政文化」が大きく花開きます。女性たちの流行も、均整の取れた結髪へと、時代の空気とともに変わっていったのでした。

菊川英山 「雪月花図」

文化11年(1814年)頃

歌川国貞画「神無月 はつ雪のそうか」(部分)文化14年(1817)頃

葛飾北斎「美人夏姿図」

文化年間

*浮世絵の制作年は、記録が残り正確にわかっている作品もありますが、研究者によって諸説ある場合もあります。 今回は定説とされている年代を表記しました。